IP数据包 @

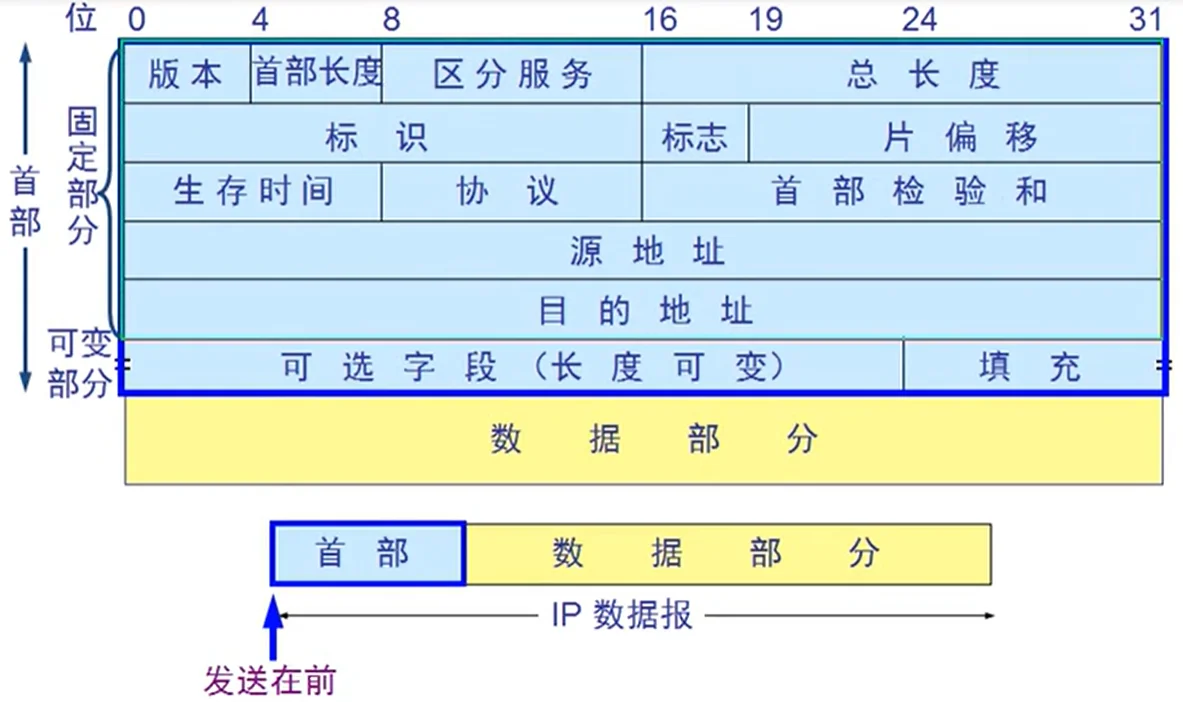

一个IP数据包由首部和数据两部分组成。

- 首部的前一部分是固定长度,共字节,是所有 IP 数据报必须具有的。

- 在首部的固定部分的后面是一些可选字段,其长度是可变的。

数据包结构 @

- 版本:用来表示 TCP/IP 协议的版本 v4,v6

- 首部长度:确定数据包首部有多长,因为包含可变部分。

- 区分服务:确定更高的传输优先级。(QoS 机制)

- 总长度:确定数据部分长度,一共 16 位,最多有 2^16-1=65535 字节。

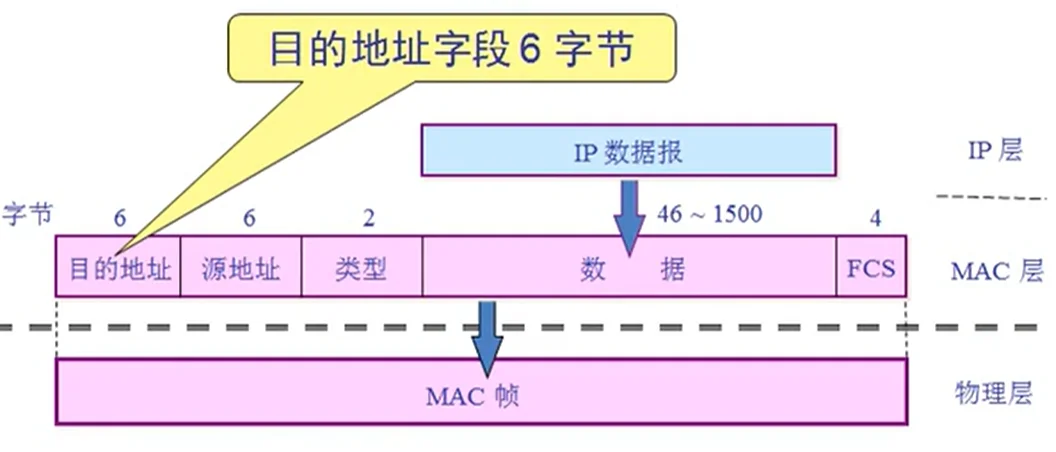

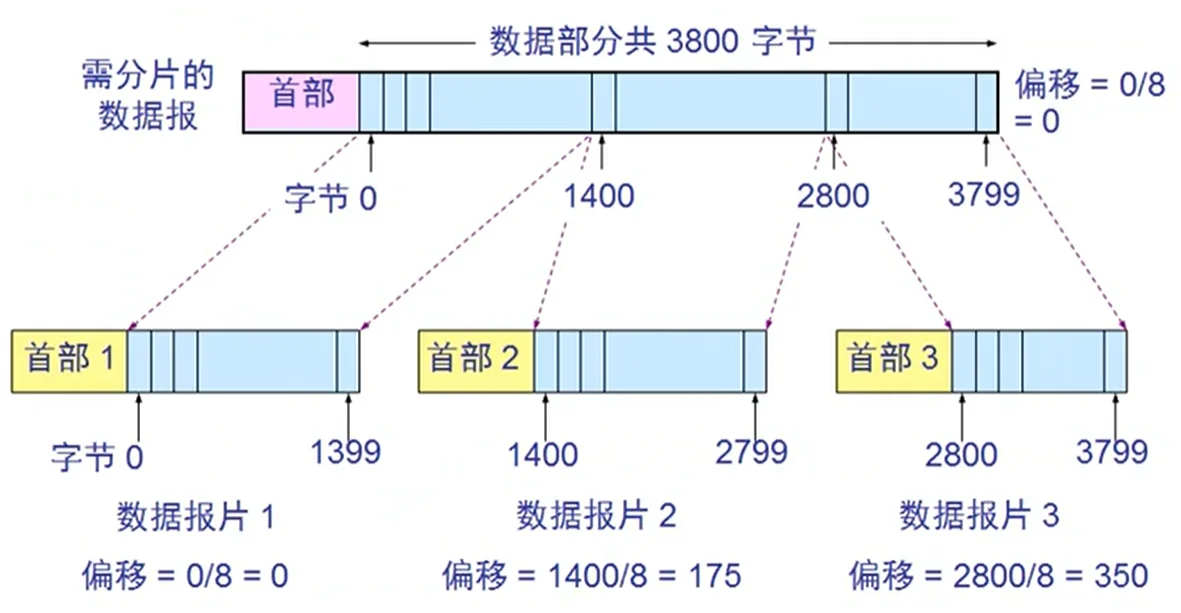

传输限制:数据包最大 65535 字节,而数据链路层最大传输 1500 字节,所以对于大于 1500 字节的数据包,将会进行分片传输。(最大传输单元 MTU) 分片传输:将数据进行分割,分别添加 IP 地址,通过网络发给接收端。接收端在通过网络层进行拼接,传送过程中可能存在丢包现象,或者后发的先到,所以需要对分片的数据包进行编号。泪滴攻击:指的是向目标机器发送损坏的 IP 包,诸如重叠的包或者过大的包载荷。借由这些手段,该攻击可以通过 TCP/IP 协议栈中分片重组代码中的 bug 来瘫痪各种不同的操作系统。

以太网 V2 数据帧模式:

- 标识:如果出现数据包分片,那么标识用来确定哪些数据包需要组合,进行相同标记。

- 标志:占位,目前只有前两位有意义。标志字段的最低位是 MF(More Fragment),MF=1 表示后面还有分片,MF=0 表示最后一个分片,标志字段中间的一位是 DF(Don`t Fragment),只有当 DF=0 时才允许分片。

数据包分片举例:

- 片偏移:偏移等于当前字节在数据部分的第几个再除以 8.

- 生存时间:就是 TTL(Time To Live),每经过一个路由器就减 1,8 位二进制,作用是防止数据包在网络中循环。

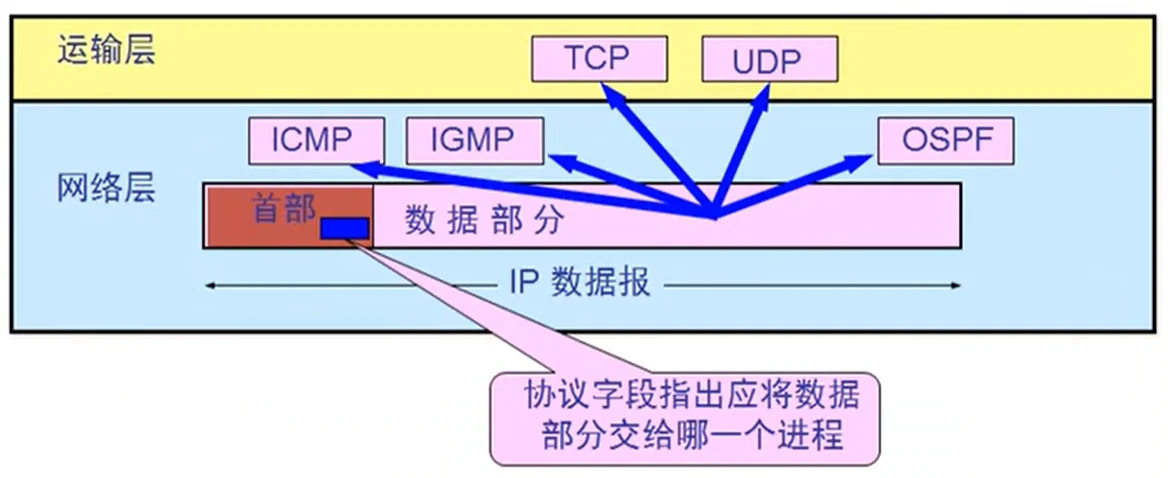

- 协议号:用协议号标识数据部分是什么数据。

- ICMP:1, IGMP:2, TCP:6, UDP:17, IPv6:41, OSPF:89

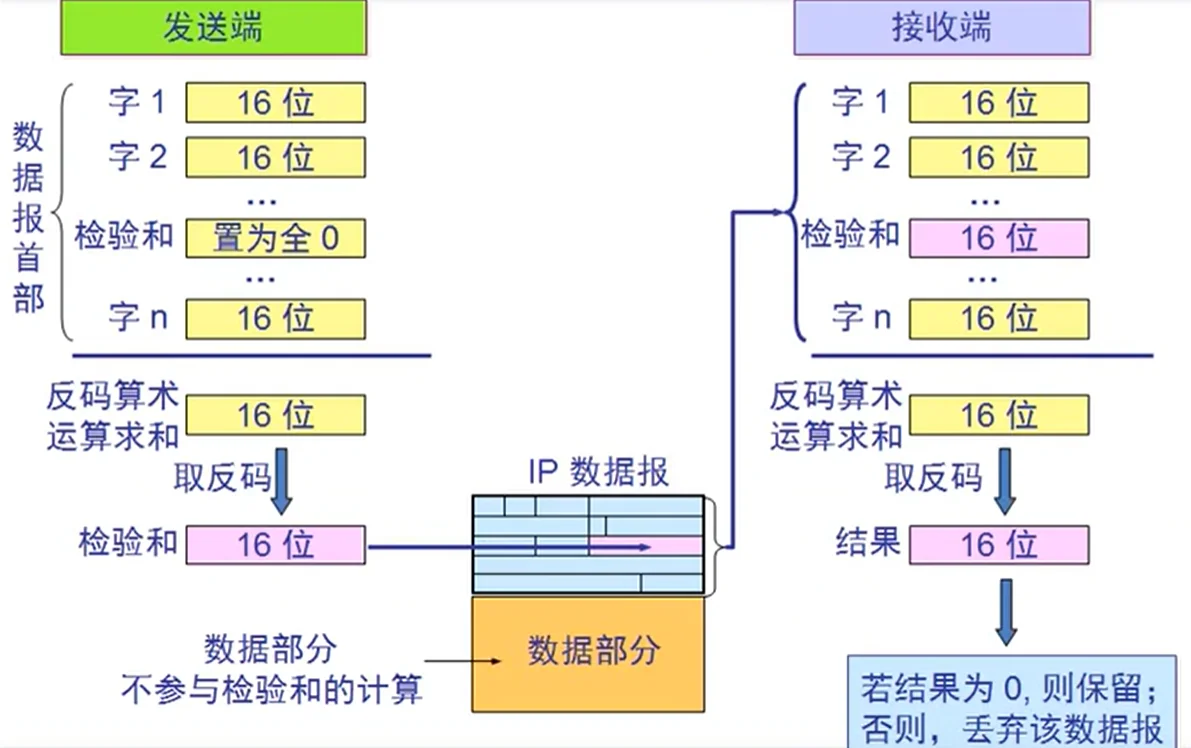

- 首部检验和:16 位,只检验数据报的首部,不检验数据部分,这里不是采用 CRC 而是简单的计算方法,每经过一个路由器就会检验一次。

- 源地址和目的地址:都是 IP 地址,32 位,只符合 IPv4.IPv6 是 128 位。

- 可变部分:一般没用,IPv6 已取消。

IP 协议 @

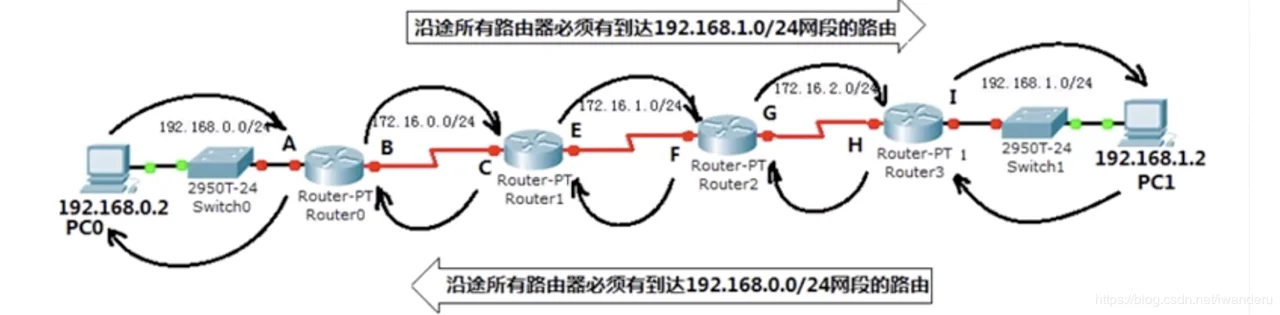

网络畅通的条件 @

沿途路由器必须知道下一跳给谁,数据包有去有回。

静态路由 @

需要管理员手动设置路由表,适用于小规模网络,不能自动调整路由。

动态路由 @

- RIP 协议作用是周期性广播路由表,选择最佳路径,能够自动学习路由,最大 15 跳,不适合大规模网络。

- OSPF 协议根据带宽选择路径